图为:马孝忠在大棚撒料喂牛。

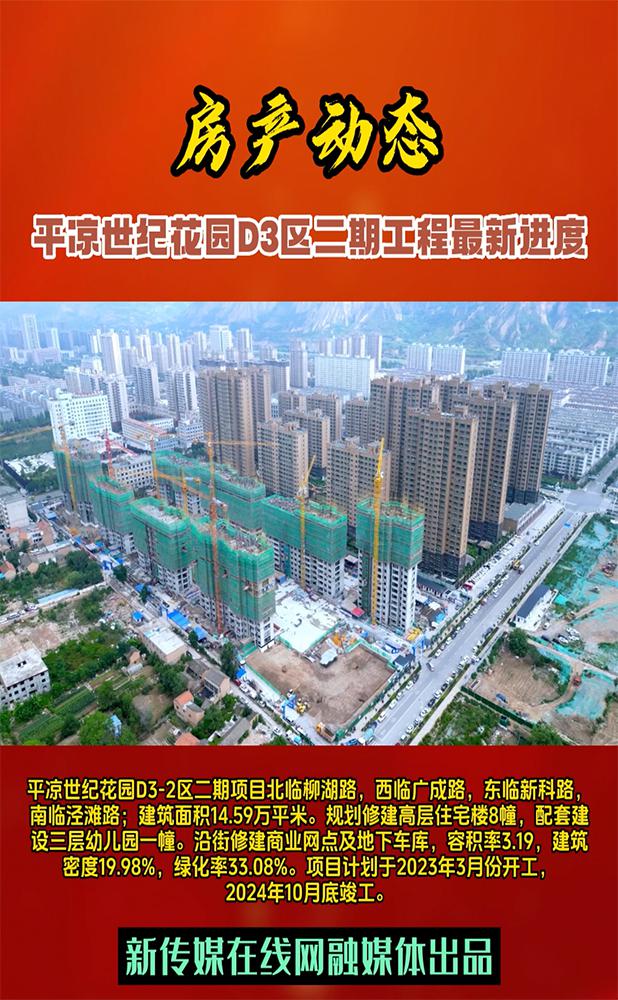

新传媒在线网讯(特约记者 姜慧仁)“海拔1600米适合人类居住,有助于促进甲状腺、肾上腺、性腺功能进一步活跃;而这一海拔高度则使女性变得更加美丽。”因此在海拔1540米、北纬35.38的平凉市崆峒区大寨乡不仅是人类生存的易居区,还是肉牛养殖的“风水宝地”。

图为:平凉红牛大棚养殖。

2月26日清晨,记者踏入大寨乡千头肉牛养殖基地,映入眼帘的是一排排高大敞亮的育牛大棚与黄土高原独具特色的土窑比邻而居。暖阳倾洒,给黄土高原的沟沟壑壑披上一层金色薄纱。尽管正值正月,寒意仍未消散,但窑洞所在的土崖上,秃子花已悄然返绿,叶片肥厚饱满。养殖基地与土窑里,牛叫声此起彼伏,雄浑有力。

图为:平凉红牛室外放养。

走进养殖基地的第一座百头育牛大棚,这里便是大寨乡赵塬村村民马孝忠的“战场”。年过半百的马孝忠不仅是平凉市人大代表,更是平凉牧丰养殖农民专业合作社的理事长。他凭借着一股不服输的牛劲,从一个小小的“牛倌”,成为了如今带领乡亲致富的能人。

2012年,马孝忠联合村民,毅然投身肉牛养殖行业,建起了肉牛养殖场。在他的勤奋努力下,仅仅一年时间,养殖场便出栏肉牛500头,还吸纳了本村十余名劳动力就业,为全乡产业结构调整树立了标杆,起到了示范引领作用。2017年,崆峒区将牛产业确定为脱贫攻坚的主导产业和助农增收的首位产业,并出台一系列奖补政策,鼓励养殖企业和农户扩大养殖规模。马孝忠决心在养牛领域大展宏图。为了养好牛,他从牛场选址到品种挑选,再到饲养管理,每一个环节都严格把控,不容有丝毫差错。在不断摸索与学习中,他迅速从一名养牛能手成长为村里的养牛高手。

图4:窑洞养牛。

“养育了一辈子牛,今天的我才真的牛!”

马孝忠说,小时候的村里人习惯喊他小马,他七八岁时就帮家里养牛,家里的牛从1头到两头,再到大几头,养牛成为家里的主要收入。虽说养了一辈子牛,可马孝忠从没想到自己老了,人们开始叫他老马的时候赶上了好时代,他的养殖规模达到千头。

2021年,在东西部扶贫协作项目资金的帮助下,总投资1600多万元的大寨乡千头肉牛养殖基地建成,马孝忠的牛场也变成了全区规模体量大、科技含量高、环保无污染的现代化肉牛繁育基地。

村里人说马孝忠养牛规模大,很牛,但更让人敬佩的是他的勤奋精神也很牛。作为一名省党代表、市人大代表、养殖基地的“总把头”的他,还是一名饲养员,他与村里的老伙计负责基地最大养殖棚的肉牛饲养。

清晨,马孝忠开着撒料车进育牛大棚,那辆智能撒料车会均匀地将饲料撒到1米高的饲料台上,让一头头平凉特有的“红牛”,一抬头就能吃到嘴里。有了撒料车的帮忙,马孝忠半个小时就完成了500头牛的喂料。

图5:游客观光产旅融合发展基地。

一家富不算富。马孝忠在建设大寨乡千头肉牛养殖基地的同时,还进一步带动了崆峒区大寨回族乡平凉牧丰养殖农民专业合作社的建设与发展。在他与合作社的示范带动下,周边5个乡镇26个村发展规模养牛、窑洞养牛等,增加村集体经济收入36万元,让131户群众每年稳定增收1万元以上,有效促进了全乡产业结构调整。

废弃窑洞生态养殖不仅有效节约养殖成本,还最大程度的节约保护耕地,2023年以平凉市的窑洞养牛列入高考试题,废弃窑洞生态养殖基地、农耕文化实践教育基地,成为平凉牛产业与文旅康养产业深度融合进行有益探索。

“养殖行业,承载着咱老百姓的致富梦想,更是产业振兴的强大动力、生态治理的关键所在,还乡村振兴的核心引擎。”马孝忠说,当下正是牛产业高质量发展的关键时期,他与大伙将一起努力走好“种养结合、产供销联合、游娱忆融合”农业产业发展的新路子,用心、用情、用力把家乡的牛产业做大做强,让平凉红牛更牛。

-

从“0”到“1”——崇信公路段有了波形护栏清洗机

阅读:3644行业资讯2024-08-02 09:25:53 -

【人物专访】吴丽婷——疫线最美护士

阅读:17767今日推荐2022-08-05 09:55:58 -

崆峒户政业务“绿色通道”全力助力高考

阅读:19463社会民生2022-05-31 10:00:30 -

【预告】2023年首届“中国·平凉城市购物节”震撼来袭

阅读:16838地方动态2023-06-01 17:46:21 -

【图片新闻】雪后初霁练兵忙

阅读:26823图说世相2023-02-17 16:11:36 -

2024年平凉市麻辣烫大赛活动圆满成功

阅读:3691行业资讯2024-06-03 08:34:20 -

华亭公路段:积极做好沥青拌合楼检修保养工作

阅读:2646交通消防2024-03-18 16:20:14 -

华亭公路段:处治路面沉陷,消除安全隐患

阅读:2740交通消防2024-04-17 14:33:01 -

【甘肃电视台】平凉崆峒:强化行业场所监管 护航群众生命财产安全

阅读:1430官媒选发2025-04-14 22:49:22 -

平凉老字号“玄鹤洞”米香醋出新品了!

阅读:18527健康养生2023-07-11 16:43:21