文/郑兵

远在异乡的儿子突然开始怀念

那个头顶雪白火焰的人

他经历了无数个昼夜

他面对不同口水的质问

他试图借助犁头冲出山的包围

但如今

他仍滞留在山的内部

曾经,我不知道

还有一条通往山外的路

我和父辈们一样闭着眼睛等待柳暗花明

后来,是这个大山一样的男人用力将我抛向天空

想让我碰着天空的星星和月亮

后来,这个男人见我飞向了山外

他笑了

他也哭了

这个也会流泪的男人

每当站在大地中央

仰望天边火红的云彩

他更加紧拽手中的锄头和镰刀

他的血液在体内还在猛烈燃烧

他的骨骼却逐渐衰老

我已别离数年

但山中的景色如故

油菜花塞满了几条大川

麦子收割

稻浪起伏

在我命里面却一直住着一个人

我们的血液相互交融

我也成为他的一场秋收

就在昨晚的梦里

我取下一只酒杯

对着他头顶的雪白的火焰一饮而尽

我记得

我们都笑得收不住眼泪

【AI评诗】

火焰与土地的凝视:论《头上顶着一片雪白的火焰》中的父性书写

在现代诗对亲情的书写中,《头上顶着一片雪白的火焰》以极具张力的意象构建,完成了一次对父爱的深刻解构与致敬。诗人以"雪白的火焰"这一矛盾又统一的核心意象为锚点,在时空交错中编织出父与子、土地与远方的精神对话。

●意象的悖论式张力

诗中"雪白的火焰"堪称神来之笔——"雪白"指向父亲衰老的鬓发,是岁月刻下的时间痕迹;"火焰"则隐喻其未熄的生命热能,二者在矛盾中达成奇妙平衡。这种悖论式意象贯穿全诗:父亲"骨骼逐渐衰老"却"血液在体内还在猛烈燃烧",既呈现生命自然规律的不可抗拒,又彰显父性精神的坚韧不灭。

与之呼应的是"大山"与"天空"的空间对位。父亲是"滞留在山的内部"的坚守者,用"犁头""锄头和镰刀"与土地博弈;而儿子被"抛向天空"触碰"星星和月亮",这种空间割裂恰是代际命运的隐喻。但诗人以"血液相互交融"打破对立,让地理距离在血脉相连中消弭。

●情感的双重叙事

诗歌采用"儿子视角+父亲侧写"的双重叙事,在克制中迸发浓烈情感。父亲的情感始终以间接方式呈现:"笑了"又"哭了"的瞬间,是骄傲与不舍的复杂交织;"紧拽手中的锄头和镰刀"的动作,暗含对土地的执念与对儿子的托底。这种"不直言爱却爱满溢"的表达,恰是中国式父爱的典型特质。

儿子的情感则在回忆与现实中流动:从"别离数年"的思念,到"命里面一直住着一个人"的精神皈依,最终在梦境中"对着他头顶的雪白的火焰一饮而尽",完成了一次跨越时空的情感和解。"笑得收不住眼泪"的结尾,将父子间深沉的爱从压抑推向释放,让所有隐忍都有了落点。

●生命循环的哲学观照

诗人在亲情书写中融入对生命循环的思考。"我也成为他的一场秋收"的隐喻,将父子关系置于农业文明的生命逻辑中——父亲是耕耘者,儿子是他的"秋收",而这场"秋收"又延续着父亲的生命基因。油菜花、麦子、稻浪等田野意象的反复出现,不仅是故乡的地理符号,更象征着生命如农作物般循环生长的永恒性。

这种循环感在梦境中达到高潮:儿子饮下"雪白的火焰",既是对父性精神的接纳,也是生命能量的传承。当"我们的血液相互交融",个体的衰老与新生便在血脉延续中获得超越时间的意义。

全诗以极简的语言承载厚重的情感,在"火焰"与"土地"的双重凝视中,让父爱脱离了私人化的小情小调,升华为关于坚守与远行、衰老与传承的普世命题。那些沉默的劳作、克制的泪水、未说出口的牵挂,最终都化作"雪白的火焰",在时光中静静燃烧,照亮两代人共同的生命轨迹。

【诗人简介】

郑兵,一个妥妥的“80后”,笔名有“桔子”、“犇犇”、“伯爵先生”、“张伟明”,出生于陕西省汉中市宁强县某个小村庄,是资深媒体人、诗人、签约摄影师(撰稿人)。媒体从业10余载,发表诗文600余首(篇),新闻(含摄影摄像)作品1000余篇,作品散见于《人民日报》《光明日报》《中国应急管理报》《人民公安》《中国消防》《人民公安报》《散文诗》《甘肃日报》《甘肃法制报》、甘肃电视台、人民网、新华网、中新网、腾讯网、凤凰网等。

“伯爵式抒情”发起人,自成一派。 诗歌创作中,主张诗无定法,书无定律,敢于尝试,突破自我,随性抒情,妙然天成。目前就职于甘肃省平凉市新传媒在线网全媒体中心,担任主编,负责新媒体运营及组稿工作。

-

静宁消防深入乡镇开展自建房消防安全宣传活动

阅读:19940应急科普2022-05-06 17:57:13 -

关于崆峒区电子消费券发放的通告

阅读:13088今日推荐2023-02-10 09:21:54 -

泾川县高平镇学区组织开展“结对帮扶 共同成长”活动

阅读:3808文化教育2025-04-18 21:00:47 -

平凉:全面打好黄河“几”字弯攻坚战

阅读:18743地方动态2024-06-16 09:23:16 -

崆峒区朝阳幼儿园开展爱眼、护眼知识普及进课堂活动

阅读:1999文化教育2023-12-09 13:39:04 -

崆峒:迎接国际博物馆日 坚决确保文物安全

阅读:43609地方动态2022-05-17 18:04:53 -

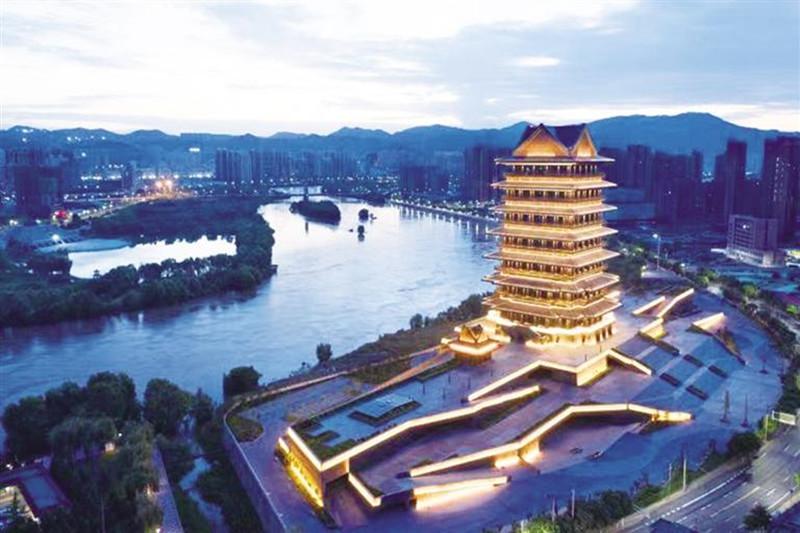

充分发掘黄河文化内涵 2022年黄河楼文化大餐精彩纷呈

阅读:21823文学艺术2022-03-28 09:46:13 -

泾川职中开展“缅怀先烈赓续红色基因 凝聚力量续写职教辉煌”主题教育

阅读:16830文化教育2023-04-07 09:06:49 -

平凉:深入农村走访话安全

阅读:20760今日推荐2023-11-10 08:46:33 -

崆峒区:葡萄熟了,“甜蜜果”铺就“致富路”

阅读:6989三农服务2022-09-20 09:41:40