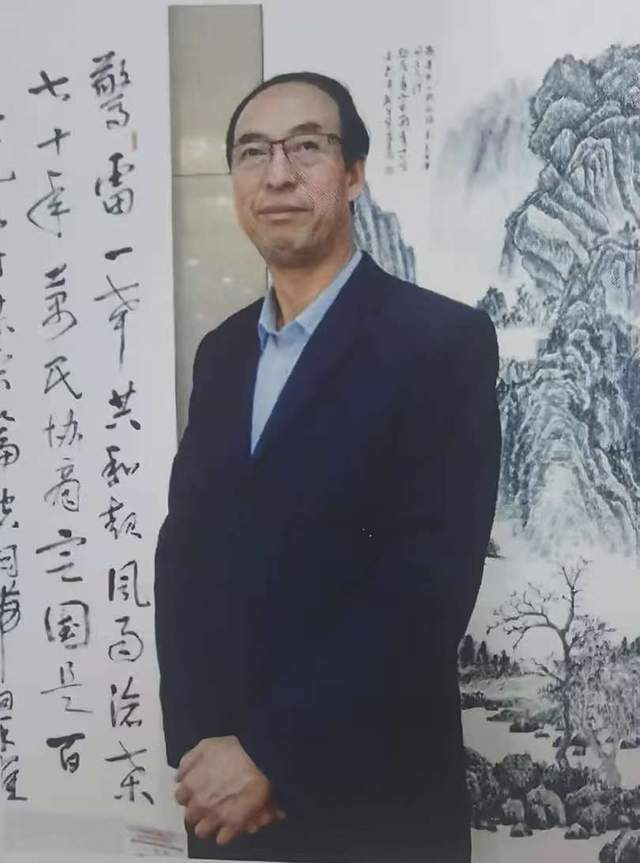

(图为景颢先生。)

■文/杨君杰

初识景颢先生,是在八十年代末期,那个激情飞扬、思想极度活跃的年代,十八九岁上师范的我和二十五六岁在校园里教书的他,邂逅在家乡的一所中学里,那年他们的《太阳风诗报》,把最美的诗句印象在乡村校园,那是乡村文学爱好者的一束亮光,让遥不可及的文学殿堂,走进乡间走进校园,走进年轻人的心灵深处。那时,我作为文学爱好者,虽然学生时期也曾在《中学生导报》等报刊上发过拙作,但和灵台“太阳风诗报”上发表作品的老月、王韶华、景颢、李凡、李利军、邵小平等诸多“大侠”相比,感觉自己的涂鸦十分稚气,多少个夜晚挑灯反复研读,非常崇拜我身边这些激情澎湃、文采飞扬的老师们,感觉他们太有才了,一花一世界,一叶一菩提,许多平凡的事物,通过他们独到的意象,笔落惊风雨,光焰万丈长,其作品展现出强大的吸引力和感染力,“大侠”把什么都可以拿捏过来吟诗作文,而正是这种富有潜质的才气和勤奋,让他们在文艺创作之路上,为自己的人生写出了一页页精彩的章节。

第二次去见景颢先生,是一件匪夷所思的事,是我不得已去找他去帮忙的。那是90年代初的金秋时节,我在母校上良中学任教已一年多了,我当班主任带语文课,结果班上一个学生出事了。

那天清早,全校师生都去中学隔壁的乡剧场出操(学校场地小借用闲置的乡剧院场地上早操),师生都在跑步,我发现有几个老师在操场上指着我窃窃私语,正当我纳闷时,一位同事指了指剧场的舞台,让我过去看看。我发现舞台上,有个背着麻袋的学生在上面小跑。一旁的乡文化站站长,正大声地呵斥着这个学生,走近发现,这竟然是我们班的一位同学,这孩子平时十分腼腆,学习也很勤奋,这周在我实施的轮流当班干部活动中,还是学习委员,在班级写日记小作文比赛中刚得了奖,这咋回事儿?而后我才知晓,这个学生翻窗进入乡文化站,偷了半麻袋书,被当场抓获。

这事在校园颇具影响,这个学生走到那里都被人指指点点,压力很大,他想辍学打工去,而我觉得这纯属一个意外,其实这是一个好孩子,我便提议让他换个环境,转到外校去读书,我第一个想到了时任龙门中学校长的景颢,一方面我刚参加工作,就只认识这么一个中学校长,另一方面在以前的接触中,他待人和善,好打交道。我和这个同学说了情况后,那天正好是周末的一个下午,我只身立马骑上自行车,怀着忐忑的心情,沿着崎岖的山路,向西行进直赴龙门,到达时已可看到晚霞夕照。

见到景颢校长,他很意外,以为是文朋诗友交流而来,当得知缘由后竟然哈哈大笑了:“就这事?这还是个好学生么。”我说:“仅此而已,作为班主任,应该对每一个学生负责,更何况这事儿间接也与我有关”,我向景颢校长讲起了前因后果:我一直在语文课上强调,学好语文一抓基础知识,二抓阅读与写作,博览群书必不可少,但没想到这个爱读书却买不起书的农村穷学生,竟然为了我一直倡导的“博览群书”,却动起了歪心思,去当时存书较多的乡文化站窃书,后面我详谈了关于该同学的学习和家庭情况,他正好龙门有个叔父,离校不远,一切方便。

事情谈妥后,已是华灯初上,景颢先生执意邀我去他的枣子川老家,吃饭留宿,当时我去找他是空手而去的,有点难为情,但他毫不介意,再三挽留,说晚上若我一人返回,道路崎岖,很不安全,见盛情难却,且我也想去了当面讨教写作方法,便随他去了老家龙门枣子川。

枣子川山环水绕,山路弯弯,枣刺遍野,路上碰到了挖药材、摘酸枣、捡杏核的,来到景颢家门口,俯瞰川道,溪河之水自西向东蛇形而来,川道极像一枚枣子,这也许是枣子川得名的由来。

简单的晚饭后,我们下到了河边,这条河就是达溪河的上游,发源于和龙门毗邻的陕西陇县清河乡。夜晚皎洁的月光,把河水映照得清澈明净,波光粼粼,河滩虽不宽阔,但青翠的草地与秋天盛开的各种花儿点缀其间,潺潺水流声和呱呱的蛙叫声交相辉映,河流旁边是绿油油的庄稼和菜畦,这是一幅多么恬静惬意的山水画,枣子川村民既是绘画者,也是画中人,我和老兄不忍打扰这份宁静与美好,只是静静地凝视良久,他说,对于大山深处的人来说,这条河是枣子川赖以生存的母亲河,是生命之河,村里人畜饮水、浇水灌溉全靠它了,河水里浸润着父辈们太多的汗水与故事,他讲到了发洪水时的情形,讲到了河水对村子深远的影响。对于山川河流景颢一往情深,后来从他诸多描写河流的文章,才领悟到这条河深植于他的骨髓之中,河流文化镶嵌在他的灵魂深处,他写的《流过故乡深处的达溪河》,专著《泾河传》系统梳理了泾河流域的历史文化脉络,揭示了泾河流域在古代文明交流中的重要作用;他曾被邀请在泾源县和泾川县主讲了《泾河文明的发生和交响》,都是自小受到枣子川那条河流的影响与熏陶,滋养引领着他走出枣子川,走向远方,走向美好的未来。

闲坐河边,在交谈中了解了景颢的学习成长经历,学生时代其成绩数一数二,1979年高中毕业后,在本乡王家山村当民办教师,1984年在全县民办教师转正考试中,他以全县第一名的成绩考录分配至龙门中学,1985年在灵台电大大专班进修学习,3年后电大毕业后分配到上良中学任教,就是他在上良中学教书的那一年,我们相识了,一年后他被提拔为龙门中学校长。我好奇他咋从普通教师能一步干到校长,他说普通农家子弟只有踏实工作才有机会,偏远山区学校都不愿意去,可能与自己是本乡人且以前就曾在龙门中学工作过有关。

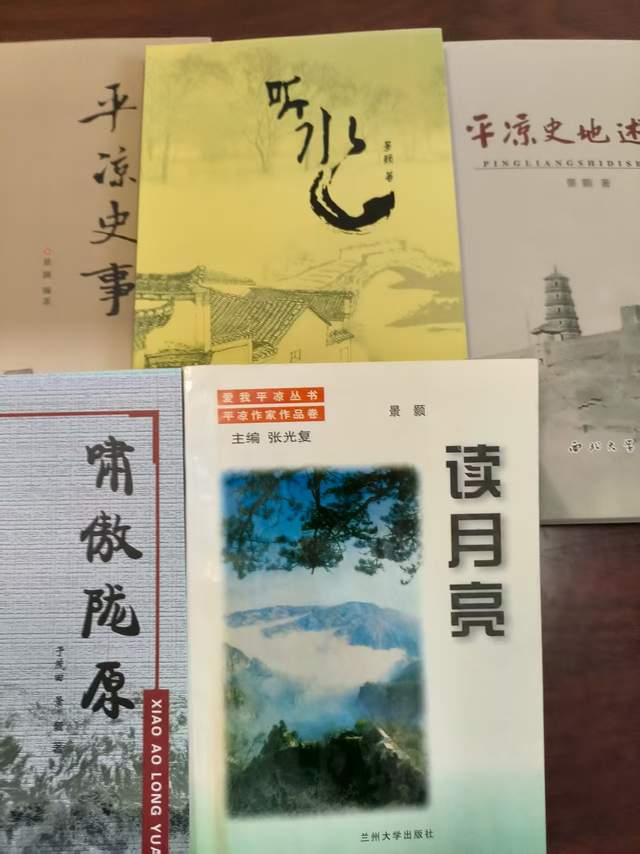

相谈至夜半,望山沟里如水的月光,既有自然静谧之境,也有清冷孤寂之美,景颢说他常一个人在河边静思静坐,找寻素材,思忖写作。直到后来景颢写出了《读月亮》、《听水》等文集时,我理解他把对故乡山水亲人浓浓的爱,深深融进枣子川的河流和月光里。

1996年春寒料峭之时,我和景颢几乎同时都从灵台调到了平凉,景颢从县文化馆调到崆峒区广电局,成为《平凉时报》文艺编辑,我从县委宣传部调到了平凉市广电局。来到平凉后,我们联系更加紧密,他在区广电局院子一间十分简陋的小房子里,一家人生活着,在门口的简易火炉子上烟熏火燎做饭,条件很艰苦,但他十分乐观,说起什么都是“这就好得很”,一门心思办报纸,作采访,写稿件,干事业。

2003年春节时,一个学生从南方过来,专程找到我,让我把景颢老师约出来,一起聚聚,他要表达对我和景老师的感激之情,这人就是当年我找景颢帮忙转了学的那个学生,多年了他从懵懂少年到帅气小伙,长相变化很大,我都几乎难以辨认,他在龙门中学续读完初中后,上了高中,后考上了大学,在南方工作了,家也安在南方城市,他说多年来心里一直愧疚没有当面言谢,那年要不是遇到我们,就不可能有如今幸福美好的生活。饭毕,我们漫步红旗街,景颢说,看人长处,帮人难处,十四五的孩子如果辍学了,干活没力气,去工地和水泥,绑钢筋,当小工,并非易事,人生肯定会受影响。

未觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声。几十年弹指一挥,景颢从山沟里的民办教师,一路奔波,最后走到了副县级领导岗位,同时一直笔耕不辍,出版了许多个人文集。每每谈及他的成功之路,不少朋友说,景颢成功既靠才气,也靠运气,我认为也对,但不全面,一个穷山沟里的农家孩子,在人生之路上苦苦求索,踏实如土石筑路,坚韧如小草不屈,勤奋如蜜蜂采蜜,坚持如滴水穿石,心纯如溪水透亮,他年轻时的每一次挑灯夜战,都是在为自己的梦想添砖加瓦,千淘万滤虽辛苦,吹尽狂沙始到金,多年来以梦为马,以努力为笔,以坚持为墨,不负韶华,为自己书写出了精彩的人生篇章。

-

平凉崆峒:葡萄进入成熟季 市民快乐采摘忙

阅读:3312图说世相2024-08-04 19:51:45 -

【新甘肃】崆峒区:交通宣传进企业 守护夏季“平安路”

阅读:958官媒选发2025-06-20 21:02:52 -

静宁消防集中开展打通“消防生命通道”宣传行动

阅读:2466交通消防2024-04-18 11:04:05 -

巨星集团·陇药集团董事长巨永红督导检查项目建设进度

阅读:20605行业资讯2023-10-12 08:37:04 -

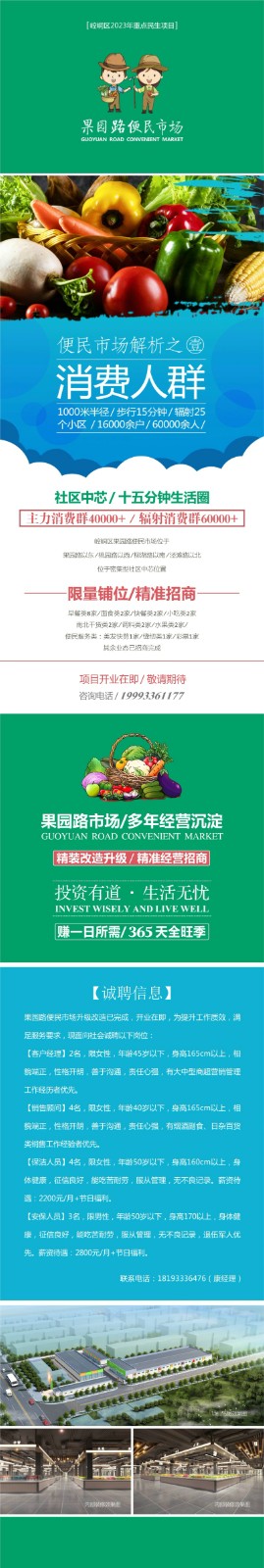

崆峒区果园路便民市场项目的6大优势,您知道几个?

阅读:1812品牌推荐2023-09-19 10:27:32 -

崆峒公安禁毒办走进甘肃医学院开展毒品预防宣传教育活动

阅读:16095文化教育2022-07-01 10:50:45 -

甘肃庄浪:走乡入户广宣传 逐门逐户“送安全”

阅读:2680交通消防2024-04-18 10:45:02 -

平凉崆峒:垂钓园里开展防溺水宣传

阅读:2442街头巷尾2025-06-23 11:17:12 -

以“玩”代“考”!高新四小低年级无纸笔考试这样进行

阅读:17792文化教育2022-01-07 11:35:51 -

平凉:反诈宣传进校园(图)

阅读:17169文化教育2022-05-25 17:52:11