新传媒在线网讯(王静 魏艳艳)一张泛黄的照片摊在手心,边角已被岁月磨得发毛。画面里,十几名道班工人站在土黄色的公路旁,身后是连绵的关山,身前是刚加宽的路面,每个人脸上都沾着尘土,笑容却比山间的阳光还要透亮。这张照片,是店峡道班留给岁月最珍贵的注脚,也藏着一代代公路人最滚烫的奋斗记忆。

1978年,S304线泾甘公路像一条纽带串联起陇东与天水、陇南的往来。为守护这条庄浪境内唯一的省道命脉,店峡道班在海拔2640米的关山脚下扎了根。这里山大沟深,气候恶劣得近乎苛刻,一年里三分之二的日子被冬秋的寒凉裹挟,冬季零下25℃的低温,能把哈出的白气冻成霜花,把路面冻得裂开口子。

“晴天一身灰、雨天一身泥,养路工苦、一天能吃一斤土。”这句流传至今的俗语,是当时道班工人的真实写照。原店峡道班班长文长泰领着全班职工,没要国家一分钱投资,凭着一双双铁手、一副副铁肩,开启了修路养路的征程。5公里的路面,要从6米加宽到8米,没有机械,就肩挑背扛,用竹筐运土、用钢钎凿石、用铁锨平整;没有遮阳挡雨的地方,就顶着烈日、淋着暴雨,日夜奋战在公路上。汗水浸透了工装,泥土糊满了脸颊,手上的老茧磨了一层又一层,可没人喊苦叫累——他们心里只有一个念头:让公路平坦通畅,让过往车辆安全通行。那些用过的竹筐、铁锨、钢钎,后来都成了道班的“老宝贝”,竹筐上的磨痕、铁锨上的锈迹,都是岁月刻下的奋斗印记。

1988年秋天,一场特殊的“迎新仪式”让道班沸腾了。平凉总段配发的手扶拖拉机突突地开进院子时,工人们围着这个铁家伙又摸又看。从此,拖拉机不仅拉运砂石,更成了工人们的“班车”。尽管坐在车斗里依然要迎风吃土,但他们终于能在收工时,迎着晚霞唱起秦腔下山了。这台手扶拖拉机,见证了公路养护从纯人力到半机械化的转变,也成了讲述道班故事的重要“见证者”。

时光流转,公路不断升级,养护的技术含量越来越高,新设备、新技术逐渐取代了过去的肩挑背扛。分散作业的小道班,慢慢整合为专业化的养管站,集中养护的模式让公路养护效率大幅提升。再后来,S304线省道改线,关山脚下的老公路渐渐少了车流,最后一批坚守在店峡道班的养路工人,依依不舍地锁上了道班的大门,下山奔赴新的岗位。

如今的店峡道班旧址静默在关山怀抱中,瓦缝间已长出青草,但那面记载着历年先进班组的锦旗依然挂在墙上。院子里,松树更加粗壮,拖拉机早已锈蚀,可那段用脊梁扛起公路畅通的岁月,却化作陇东公路网上最深的年轮。这些老照片里的笑容,这些老物件上的包浆,都在告诉我们:世上本没有路,是这些平凡养路工用青春踏出了通途。文长泰“不要国家一分钱”的誓言与行动,铸就了自力更生、艰苦奋斗的劳模丰碑;他和工友们用脊梁扛起的,不仅是通向远方的公路,更是一个时代无私奉献的精神路基。店峡道班或许已完成历史使命,但那盏曾经照亮关山夜色的马灯,永远闪烁在甘肃公路的记忆深处。

-

崇信消防大队“多措并举”夯实全员岗位大练兵工作

阅读:17505工作动态2022-05-05 17:11:12 -

【图片报道】陕西宁强:茶园美景入画来

阅读:5588图说世相2024-04-09 19:01:49 -

【CCTV2】甘肃崆峒:开展易燃易爆场所消防应急演练

阅读:15228官媒选发2024-04-29 13:32:37 -

「人物传记」用光影留住美——刘小科

阅读:22378官媒选发2022-03-28 09:14:12 -

【甘肃电视台】平凉崆峒:检查农机安全 护航春耕

阅读:4234官媒选发2025-02-20 11:05:08 -

路上的每件事都不是小事

阅读:3198社会民生2024-05-05 08:38:46 -

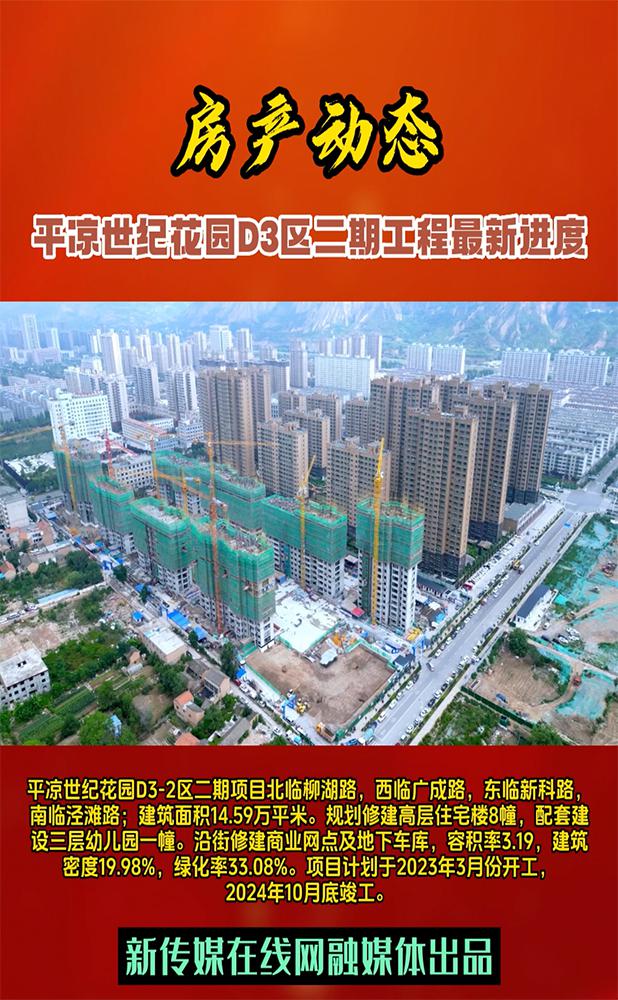

【视频】鹰眼探店之小编说平凉世纪花园D3区

阅读:74665鹰眼辣评2023-08-03 08:59:48 -

【诗歌】最美养护工——华亭公路段 舍宇鹏

阅读:2755诗歌专栏2023-04-28 17:21:48 -

【平凉日报】反恐防暴演练进医院 携手共筑安全“防火墙”

阅读:2333官媒选发2024-05-11 14:33:01