新传媒在线网讯(平凉市融媒体中心 姜慧仁)“千里来书只为墙,让他三尺又何妨?”安徽桐城六尺巷的礼让典故流传百年,而在平凉,同样有一条承载着这份谦和精神的“六尺巷”——电大巷,正迎来新一轮维修改造。连日来,这里的施工机械轰鸣不息,太阳能路灯安装、排水管网升级等工程有序推进,即将为居民和学生们带来一条更加安全通畅的出行之路。

图为:装载机现场作业。

典故传佳话 平凉有“新篇”

提起六尺巷,人们总会想到清康熙年间张英“让他三尺”的佳话。文华殿大学士张英以一纸家书化解邻里宅基地之争,张家让三尺、吴家退三尺,成就了承载“礼让”精神的六尺巷。这段典故的精髓,早已超越了巷道本身的尺度,成为中华传统文化中和谐处世的精神符号。

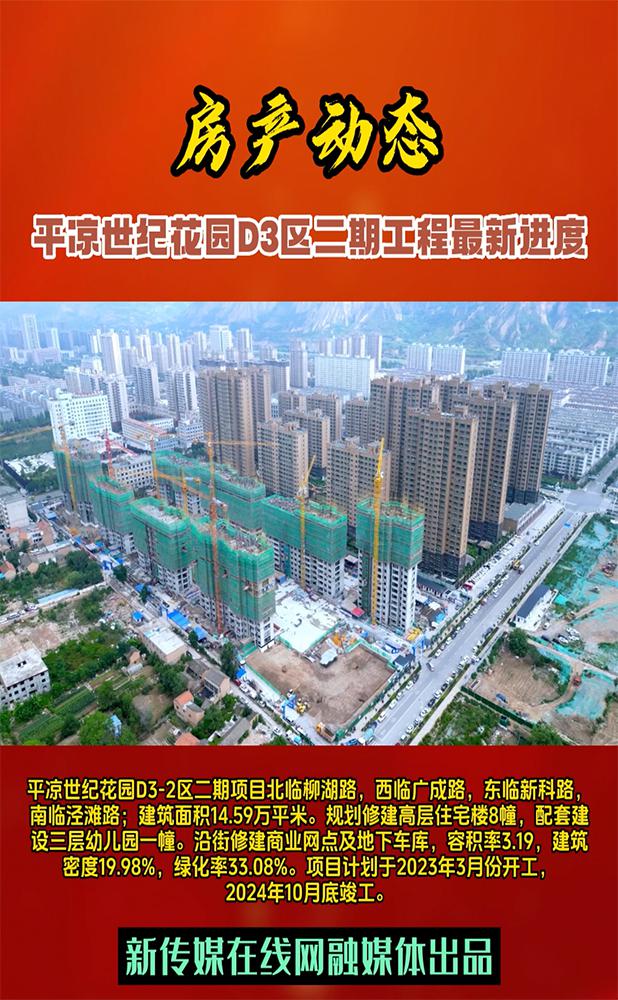

平凉的“六尺巷”——市实验小学西侧的电大巷,便延续了这份精神传承。2009年,随着南环路中段南侧众多居民小区的建成,电大巷成了附近居民出行的重要通道,许多居民反映巷道狭窄、路面破损,经相关部门协调,通道两边的原平凉市电大、市公安局、市实验小学三家单位让出院落、腾出空间、重建围墙,将巷道扩宽至2米,全长延伸至211米。这场跨越单位边界的“礼让”,让原本局促的巷道变宽,变直变顺,市民们感念这份胸襟,许多市民将电大巷亲切地称为平凉的“六尺巷”。

民有所呼急 部门速响应

多年来,作为城区便道,电大巷虽未列入城市更新项目,却承载着周边居民和市实验小学师生的日常通行需求。年久失修让这条“民心巷”渐渐失了往日风采。群众反映巷道路面破损坑洼,市人大、市政协曾协调多方筹措资金进行维修,2023年,市政协协调资金27万元,由崆峒区城管局实施维修改造。但因巷道狭窄、地下管网复杂,排水管道无法埋设,虽采取了双坡排水措施,积水问题未能彻底解决。

2025年10月,市“三抓三促”行动专项工作机制办公室收到实验小学学生家长和附近居民的邮件反映,问题直指两大痛点:夜晚无路灯影响安全,雨天积水导致涉水通行。

市区两级专项办迅速联动,崆峒区住建局第一时间制定解决方案,敲定在11月21日利用周末施工,既避免影响学生通行,又能快速推进工程——安装太阳能路灯破解“照明难”,重新设计排水管网根治“积水愁”。

图为:行人如潮的电大巷。

施工正酣时 焕新指日待

11月24日,记者来到电大巷施工现场,两辆小型挖掘机、装载机正忙着作业,施工人员分工进行挖掘、运输和设施安装,尘土中透着热火朝天的干劲。“再有3天就能完工!”施工单位负责人杨正华介绍,由于地下通信电缆、天然气管网交织复杂,施工时需要格外谨慎,一定程度上减缓了进度,但工人们都在加班加点赶工期。

在施工现场,市“三抓三促”行动专项工作机制办公室社会意见办理组的郑伟伟正在调查施工情况。他表示,解决群众的急难愁盼就是当下工作的重点任务,他们会持续衔接市区相关部门,细化每一项施工措施,确保工程质量,尽早还群众一条安全、平整、通畅的巷道。

采访感言:从桐城六尺 巷的“一纸家书让三尺”,到平凉电大巷的“三家让地拓巷道”,再到如今市区两级相关部门联动解民忧的维修改造,变的是巷道的修缮需求,不变的是“以民为中心”的礼让底色与民生温度。这条平凉“六尺巷”的焕新,不仅是道路的改造升级,更是传统美德与现代城市管理的完美交融。

-

陕西宁强警方为群众成功追回被骗资金18250元

阅读:4607街头巷尾2026-01-29 13:57:19 -

平凉崆峒:宣讲劳模故事 激发职工创新活力

阅读:3772地方动态2024-11-15 15:57:19 -

华亭公路段:党建引领各项工作“加速跑”

阅读:18539街头巷尾2022-11-17 08:55:35 -

春回大地 路貌换新

阅读:2647行业资讯2024-03-11 16:46:21 -

崆峒:迎接国际博物馆日 坚决确保文物安全

阅读:43648地方动态2022-05-17 18:04:53 -

戏曲展演进公园 文化惠民暖人心

阅读:21987文学艺术2023-09-19 10:17:10 -

【图片报道】甘肃平凉:“巾帼扶贫车间”复工复产忙

阅读:3243三农服务2023-02-17 16:09:52 -

派出所的中秋节

阅读:14572行业资讯2022-09-11 21:48:42 -

「散文欣赏」泾河龙王的传说

阅读:22807诗歌专栏2022-04-11 08:36:14 -

亚太·富力城,创造城西高品质生活

阅读:19229房产资讯2023-05-06 14:37:28