新传媒在线网讯(特约记者 杨树 李小军 尚小龙)党的二十大报告指出,全面推进乡村振兴,坚持农业农村优先发展,扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。连日来,红河乡认真学习贯彻党的二十大精神,把党的二十大精神作为统筹全局的“纲”与“魂”,将乡村振兴作为实现农民增收、农业发展、农村繁荣的重要抓手,推动实现农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

环境整治“提颜值”

时下,走进红河乡,道路整洁干净,房屋错落有致,庄前屋后收拾的井井有条。“现在再也看不到乱堆乱放、乱搭乱建的现象了,村里每周都会组织保洁人员对公共区域进行集中清扫,村民也养成了良好生活习惯,垃圾清运车会按时将垃圾清理收走,村庄比以前攒劲多了。”东庄村党支部副书记脱金奎说。

建设美丽乡村,环境是关键。红河乡全乡上下以“五清四治三提升”为抓手,以扮靓乡村颜值,建设舒适村庄为目标,久久为功、绵绵用力,美丽乡村新画卷更加浓墨重彩。今年以来,红河乡紧盯红丰路、红景路、红荔路、红柳路4条主干道路沿线乱点、堵点、盲点,以沿线残垣断壁、私搭乱建、乱堆乱放等为重点,聚焦“治”上突破,“管”上提升,“改”上发力,“亮”上增色,清理非正规垃圾堆放点85处,配套布设垃圾收集仓12处,垃圾收集桶210个,拆除危旧建筑、残垣断壁45处2192平方米,清理整治掉色、蜕皮墙体广告30处164平方米,整治门前“三堆”突出问题82处,规范玉米囤放120处,实施卫生改厕160座,补植、新栽道路林网28公里,建设农耕文化、轮胎乐园、生态停车场等微景观12处。

产业发展“提质效”

村美的同时,还要有富民产业,让老百姓的钱袋子鼓起来。“我今年承包了3座钢架拱棚,种了1亩青刀豆,采收后复种大白菜,农闲时间在脱水蔬菜厂务工,收入也有3万多元。”杨吕村村民吴俊能说。

乡村振兴,产业先行。红河乡紧盯巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,不断推动“牛果菜”和乡村旅游业等多元富民产业强链升级、补链增效、延链增值。依托招商引资和“反哺归泾”行动,引进龙头企业甘肃金陇农业科技股份有限公司,建办甘肃捷泰农业发展有限公司、泾川县科农种植专业合作社,按照“建基地、强龙头、补链条、聚集群”的发展思路,积极探索“龙头企业+合作社+基地”的订单生产模式,一手抓到户产业培育,以脱水蔬菜生产线辐射带动蔬菜种植,辐射带动全乡433户群众春秋两茬种植露地蔬菜3400亩,亩均收入3500元以上;一手抓现代产业体系构建,投资554万元建成脱水蔬菜生产线,推动蔬菜种植、加工、销售全产业链发展,全力构建种植规模化、加工标准化、销售订单化的全链条产业发展格局。全乡年产蔬菜4726吨,产值894万元,带动户均增收4362元,真正发挥了链主企业上联市场、下联农户的联农带农作用,推动蔬菜产业高质量发展。扶持散户新建标准化牛棚38座,全乡牛存栏2340头。投资地膜、化肥等物资,落实果园标准化管理230亩。抢抓“山水田赵”AAA级旅游景区创建,改造提升湿地体验区、生态停车场等功能区,满足游客多样化需求,叫响了“山水田赵”旅游品牌。

乡风文明“提精神”

田间劳作后,村民们总会来到门前的小广场聊聊天、健健身、跳跳广场舞,享受着忙碌后的安逸生活。“现在村里都有小广场,配备了健身活动器材,群众在家门口都能自发的组织一些文化活动,可以有效增进邻里感情,丰富群众精神生活,不仅提升了群众的素质,还净化了村风民风。”吴家村副主任吴华平说。

乡村振兴既要塑形,更要铸魂。红河乡坚持人居环境与乡风民风一起抓,在美丽乡村建设中注入文化元素,手工绘制以乡村振兴、社会主义核心价值观、法制宣传为主要内容的文化彩绘墙2处200多平方米,使文化墙成为群众身边潜移默化的“宣讲团”;成功举办“槐香溢满城·文明沁人心”平凉市第二届槐花节、“红河最美”及“十星级文明户”系列评选表彰、垂钓比赛等系列活动6场次,讲好红河故事,彰显乡村魅力,培树文明乡风、良好家风和淳朴民风。

-

【甘肃工人报】静宁消防强化燃气安全监管

阅读:1550官媒选发2024-04-09 18:35:06 -

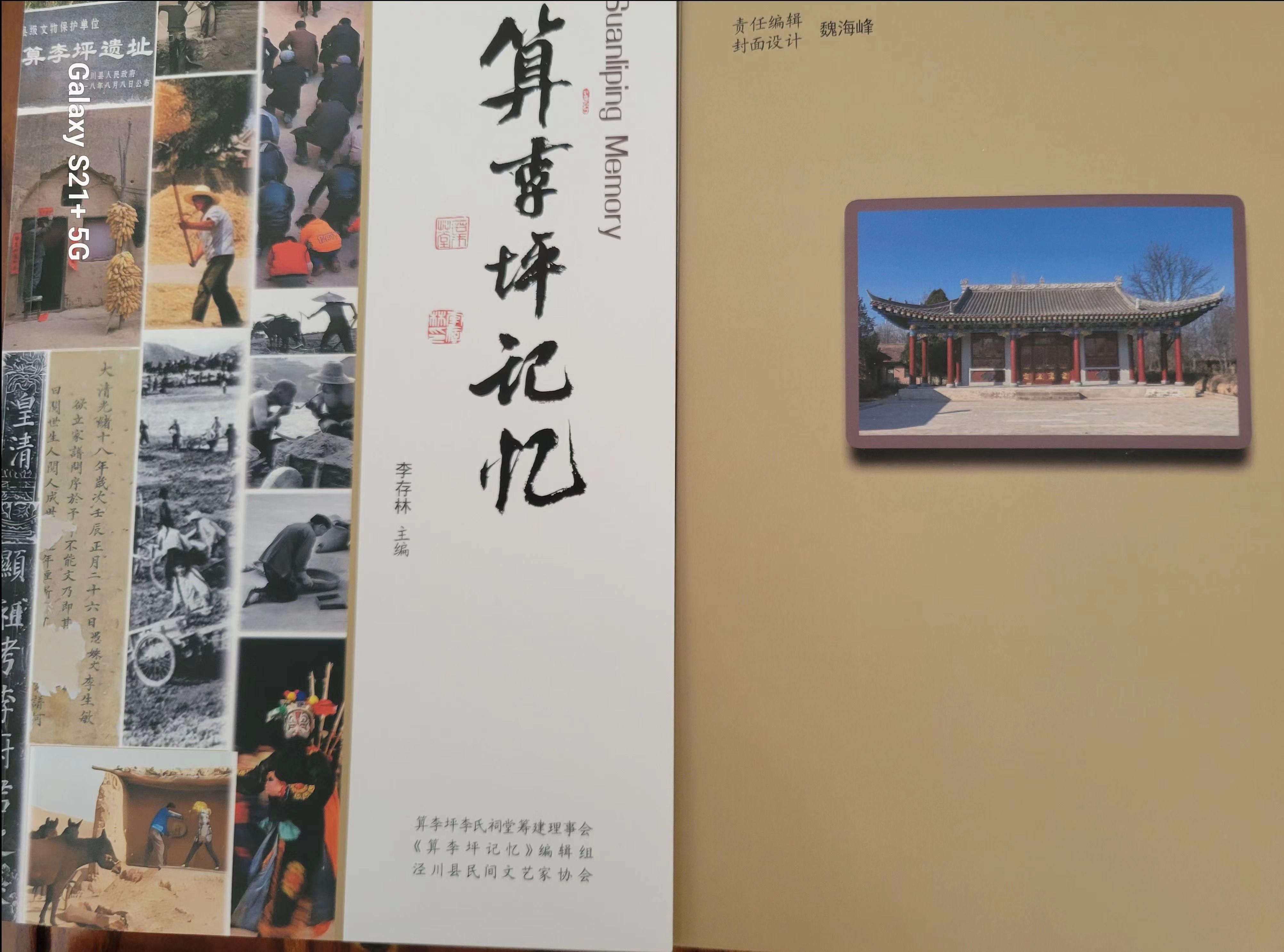

平凉:泾川李存林主编的《算李坪记忆》专著完成编纂面世

阅读:4964名人名家2025-01-22 14:07:11 -

崆峒交巡警大队深入美团外卖开展道路交通安全宣传

阅读:16815交通消防2022-08-24 16:50:32 -

兰州局集团公司兰州车辆段确保旅客乘车环境安全舒适

阅读:8183行业资讯2023-02-15 14:21:00 -

崆峒论剑:武术之乡荡侠气——第七届“甘小侠”演武大会侧记

阅读:5983地方动态2025-07-31 08:28:37 -

陕西宁强开展“4·15全民国家安全教育日”普法活动

阅读:2541地方动态2024-04-22 16:40:19 -

平凉:打赢保卫战 守护“平凉蓝”

阅读:3037地方动态2023-06-06 09:37:20 -

陕西宁强县举行“法治印记·精彩呈‘宪’”普法摄影展

阅读:3880地方动态2024-12-06 11:01:43 -

西安世纪澜庭营销中心盛大启幕

阅读:5051房产资讯2023-11-18 12:18:28 -

2025年供应链优化专题培训暨会员产品展示对接研讨会在宁强县举行

阅读:3060经济动态2025-04-18 19:01:54